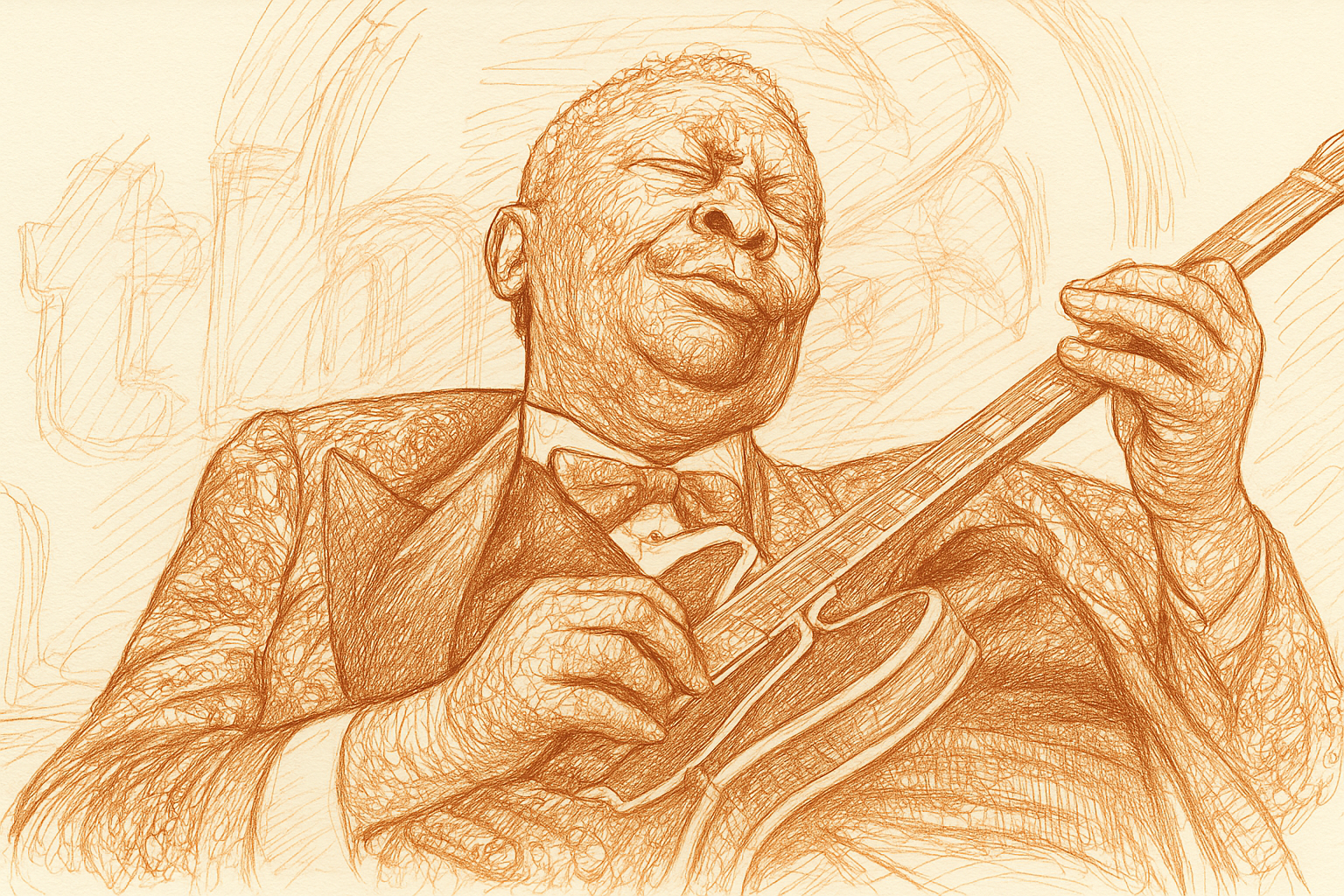

Blues

Un suspiro hecho música, una caricia que nace en la herida y termina en el deseo.

Cada nota se desliza como una piel tibia sobre otra, rozándola –cruel suavidad–, despertando memorias que el cuerpo atesora en sus silencios.

B.B. King

Es un ritmo que no se impone, solamente te invita, te rodea, te seduce con esa lentitud que necesita tu alma, hasta que ya no sabes si estás escuchando o siendo escuchado por él.

Cuando suena un blues, el tiempo se disuelve, se estremece. Las luces se tornan más suaves, el aire más denso, y las miradas –nuestras miradas– se prolongan un poco más de lo debido.

Hay algo profundamente humano en su tristeza, una melancolía que no hiere, sino que acaricia.

En cada lamento de guitarra, en cada gemido del saxo, late la promesa de la redención del dolor a través del placer, de convertir la nostalgia, la tristeza, en fuego eterno.

El blues se toca con los dedos, pero también con la piel.

En él encontrarás la respiración entre dos cuerpos que se reconocen sin mediar palabra, el vaivén de un beso que no busca fin, eterno.

Arrastra en sus notas la dulzura del vino derramado sobre los labios, la lentitud de un baile que se entrega sin prisa.

Es el idioma de la noche cuando ya no queda nada más que sentir, cuando te invade la paz compartida.

Escucharlo es dejarse llevar por una corriente tibia que entrelaza el deseo y la ternura.

Cerrar los ojos y permitir que cada acorde recorra tu alma, que cada silencio diga lo que nunca se dijo.

Porque el blues no es solo música, es la forma definitiva de amar, de doler, de vivir con el corazón abierto, desnudo.

Es la piel del alma cuando se atreve a vibrar, desnuda y sincera, al compás del deseo que nunca muere.

La emoción se fue, nena