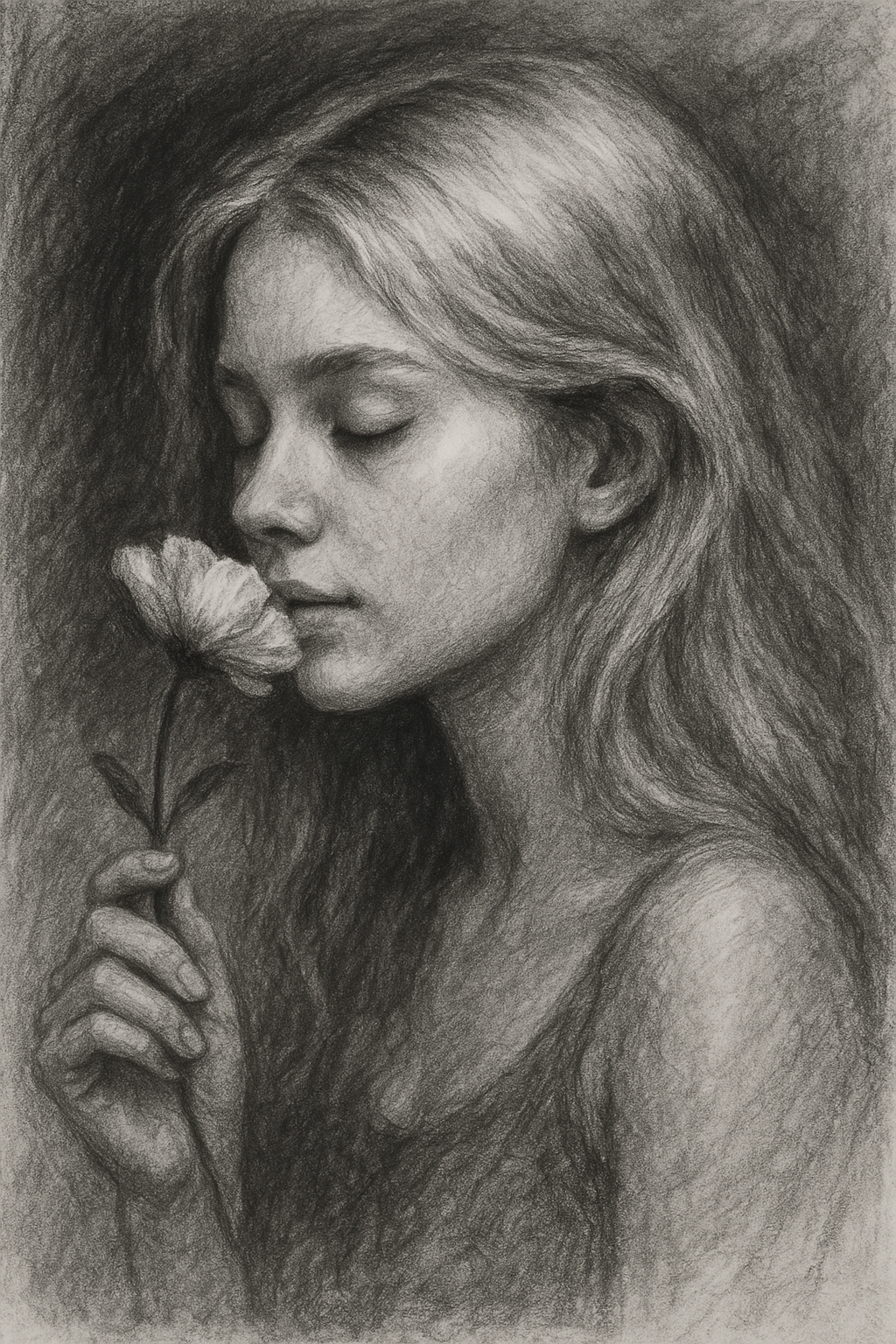

El aroma de un verso

Existen aromas que no nacen de las flores ni de los cuerpos, sino de las palabras.

El perfume de un verso, ese leve temblor detenido en el aire al ser pronunciado por nuestra voz, atesora algo de incienso antiguo, algo de esa lluvia que toca la tierra con suavidad.

Es un aroma agazapado tras cada una de las sílabas, respirando tinta y que se disuelve en su particular piel de papel.

No podemos verlo, no podemos tocarlo pero nos acaricia como esa brisa que nos recuerda lo que alguna vez hemos sido, lo que aún nos duele o lo que tal vez nunca nos atrevimos a decir.

Al leer en silencio, el verso exhala su secreto.

No es solamente lenguaje, es mucho más, es el eco de un alma que quiso decir “te amo” y no supo hacerlo.

Es esa fragancia que se adhiere a nuestra memoria, que despierta dulces fantasmas, que enciende nuestras nostalgias.

A veces desprende un doloroso olor a despedida, a cartas que nunca llegaron a su destino, a la esquina de esa cama vacía.

Y otras veces desprende olor a promesa, a beso suspendido, incierto, a la tibieza del aliento que roza tu nuca.

El perfume de un verso es, —en esencia— el olor de la ausencia.

Huele a lo que se ha perdido y también a lo que se espera.

Y aún así, —en su melancolía— existe belleza, se te impregna una dulzura tenue que consuela, que abraza en la lejanía.

Un verso, —cuando es verdadero— perfuma el alma como una misteriosa flor.

Una flor que no se marchita, que no se olvida, que permanece en el aire, entre la respiración y el recuerdo.

Quizá amar sea eso, reconocer en otro cuerpo el perfume de tus propios versos, sentir que su respiración huele a tu poesía.

Y entonces, cerrar los ojos, dejar que ese aroma te inunde, y entender —sin decirlo— que algunas palabras no se leen, se respiran.